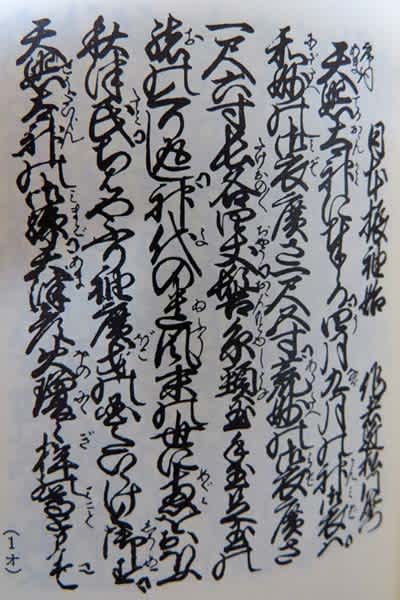

東海道中膝栗毛 三巻 7 十丁裏 十一丁表 十返舎一九 通油町(東都) : 栄邑堂, 享和2-文化11

東海道中膝栗毛 三巻

発端,初,後,3-8編 / 十返舎一九 著

十返舎一九 1765-1831

通油町(東都) : 栄邑堂, 享和2-文化11[1802-1814]序

18冊 ; 19cm

滑稽本

書名は発端の巻頭による その他の巻頭書名:浮世道中膝栗毛,東海道中膝栗毛 序題:膝栗毛 題簽書名:浪華見物滑稽膝栗毛 見返し題:東海道中滑稽記膝栗毛,洛中滑稽之記膝栗毛 扉題:中ッ腹五十三次売ッ尻道中之記

序:芍薬亭主人ほか

共同刊行:河内屋太助(大阪心斎橋唐物町)ほか

和装

印記:拾翠艸堂児戯之記

読んでいるのは、早稲田大学 ヘ13 03123 3巻目

十丁裏

斯(かく)て山中といへる建場(たてば)に似たる、爰ハ両側に、茶

屋軒をならべて、「おやすみなさいまァし、くだり

諸白(もろはく)もおざりやァす、もち(餅)よヲ、あがりやァし、いつ

せんめしヲあがりやァし、お休みなさいやァし/\

弥二「きた八、ちつと休んでいかふ、 ト ちゃ屋へ入る、此内のにハにつきたてたる、へつついのまへへ

おもてのかたより、たけのきせるをくはへて、一人のくもすけ、ずつと入り、「おへねへひやうたゝれどもだ、

ある熊や、どぶ八目が、峠まで長持ちでゆつたァな、

十一丁表

ひとりのくもすけ「ゑいは、そんざいあびてが、あんどんにげんこ(五十)ハ

ふんだくるべい、この長もちといふハ、六百の事、あびごといふハ、さりての事也、今一人「コレそりやァ

ゑいが、コノやろうが、しやらくを見ろべ、しつかりもん

つきをきァがつた、酒ごもきている雲すけ、「きんによう(昨日)、小田原

の甲州屋で、やらやつと壱まいもらつてきたが、あん

まり裾が長くて、お医者様のよふだとけつかる

丸はだかのくも、「やろうめらァ、工面がゑいから、すきなものをき

やがる、こんぢう(此中)内から、はだかでゐりやァ、がら

建場(たてば)

1 江戸時代、宿場と宿場の間の街道などで、人足、駕籠かきなどの休息した所。

明治以後は人力車や馬車などの発着所をいう。

2 人の多く集まる所。たまり場。

3 位置。たちば。

4 業者がその日に集めた廃品を買い取る問屋。

諸白(もろはく)

諸白(もろはく) とは日本酒の醸造において、麹米と掛け米(蒸米)の両方に精白米を用いる製法の名。

または、その製法で造られた透明度の高い酒、今日でいう清酒とほぼ等しい酒のこと。

一方、麹米は玄米のままで、掛け米(蒸米)だけに精白米を用いる製法、またはその製法で造られた酒のことを片白(かたはく)という。

麹米、掛け米ともに精白しなければ並酒(なみざけ)と呼ばれた。

諸白(もろはく)もおざりやァす、

→ 諸白(もろはく)もございます

げんこ(五十)

① 固く握った手。

② 〔近世、馬子、駕籠(かご)かきなどが用いた隠語〕 五・五〇・五〇〇などの金額。片手

甲州屋

実家の宿屋か、酒屋。(日本古典文学全集 頭注)

やらやつと

やっとの事で。(日本古典文学全集 頭注)

裾が長くて

医者の着る気長い合羽に見立てて(日本古典文学全集 頭注)

’

’

が屏風絵を見て詠ったと云う、奈良竜田川の歌

ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは

戈

1 両刃の剣に長い柄をつけた大昔の武器。

「―をおさめる」(戦いをやめる)

2「鉾山車(ほこだし)」の略。ほこを立てて飾った山車(だし)。山鉾(やまぼこ)。

たいらけく

【文語】ク活用の形容詞「平らけし」の連用形。

平らけし(穏やかだ。 無事だ。)

御(しろしめ)す

1 領有なさる。統治なさる。▽「知(領・治)る(=治める)」の尊敬語。

出典古今集 仮名序「天皇(すべらぎ)の、天(あめ)の下しろしめすこと」

[訳] 天皇が天下を統治なさることが。

が屏風絵を見て詠ったと云う、奈良竜田川の歌

ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは

戈

1 両刃の剣に長い柄をつけた大昔の武器。

「―をおさめる」(戦いをやめる)

2「鉾山車(ほこだし)」の略。ほこを立てて飾った山車(だし)。山鉾(やまぼこ)。

たいらけく

【文語】ク活用の形容詞「平らけし」の連用形。

平らけし(穏やかだ。 無事だ。)

御(しろしめ)す

1 領有なさる。統治なさる。▽「知(領・治)る(=治める)」の尊敬語。

出典古今集 仮名序「天皇(すべらぎ)の、天(あめ)の下しろしめすこと」

[訳] 天皇が天下を統治なさることが。