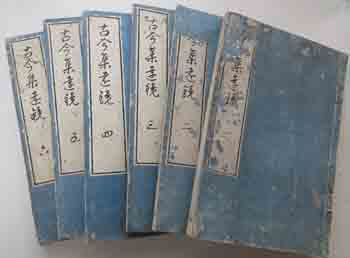

『古今集遠鏡』文化十三年子極月版 本居宣長著 寛政5年(1793)頃成立。同9年刊行。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

文化十三年子極月

京都書林 風月 庄左衛門

大坂書林 敦賀屋 久兵衛

江戸書林 前川 六左衛門

尾張書店 永楽屋 東四郎 印

『古今集遠鏡』巻六 0最後のページに記されている。

文化十三年子極月=1816年12月

家族の書棚で見つけた本居宣長の『玉あられ』をざっくりと読み、面白かったため、『古今集遠鏡』六冊を購入した。

和歌の中でもなぜか知らん『古今和歌集』の好きな私は、これまでにも本居宣長記念館に行き、博物館などでも本居宣長に触れる機会があったのはありがたい。

読書の秋。

以前に読んだ東洋文庫の『古今集遠鏡 上』も購入したことだし、マイペースで楽しんで遊ぼうと思う。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

以前に訪れたことのある本居宣長記念館の公式HPでは、『古今集遠鏡』は次のように説明されている。

『古今集遠鏡』(コキンシュウ・トオカガミ)

6冊。寛政5年(1793)頃成立。同9年刊行。

「遠鏡」とは望遠鏡のこと。

実はこの前年、和泉国貝塚の岩橋善兵衛が、国産天体望遠鏡第1号を制作して、5年には京都で天体観測会が開かれている。

岩橋の望遠鏡は、八稜筒で直径が24センチから27センチ。

長さがその十倍と言う大きなもので、「阿蘭陀わたりの望遠鏡よりもよくみゆ。余が家にも所持す」と橘南谿(1753~1805・久居の儒医)は『西遊記』の中で記している。ちなみに天体観測会を主催したのも橘南谿である。

「遠鏡」という書名がブームに乗ったものとは言えないまでも、このような時代風潮の中にあったことは見逃してはならない。

さて本書は、『古今和歌集』の全歌(真名序、長歌は除く)に、今の世の俗語(サトビゴト)、つまり口語訳、また補足的な注釈を添えた本。横井千秋の序文に「この遠鏡は、おのれはやくよりこひ聞えしまゝに、師のものしてあたへたまへるなり」とあるように。千秋のもとめで執筆した。訳は、てにをはに注意し、また言葉を補う場合はその箇所を明示し、厳密な逐語訳となっていて、一見、初学者向きの入門書ではあるが、高い水準を保っている。 『古今集』は宣長にとって最も尊重する、また愛好した歌集であった。

「古今集は、世もあがり、撰びも殊に精しければいといとめでたくして、わろき歌はすくなし」(『うひ山ふみ』)。

新年の読書始めも同集序を選んでいる。講釈も『源氏物語』や『万葉集』と並んでその中軸となるもので、生涯に4度も行っている。一つの本の回数としては最高である。

(本居宣長記念館の公式HP http://www.norinagakinenkan.com/index.html)