『江戸時代の古文書を読む 享保の改革』から「八代将軍徳川吉宗と享保の改革」竹内誠、「享保の改革と江戸」竹内誠

農民の作物育成の邪魔もせず、民衆もかわらけで楽しませる。

水に触れると溶けるというかわらけ。これなら、作物が育つ上で邪魔にはならない。

『江戸時代の古文書を読む 享保の改革』

財団法人徳川黎明会

徳川政史研究所

東京出版社。

2004年

目次

八代将軍徳川吉宗と享保の改革

八代将軍徳川吉宗と享保の改革

公園政策

享保の改革と江戸

渡来象の道中

享保の渡来象始末記

尾張藩主徳川宗春の動静

徳川宗春の実像と治政

御庭番の職務などに関する史料を読む。

御庭番の隠密活動

八代将軍徳川吉宗の時代の雰囲気と種々の改革の実際

付録

印のついた上の五項目を古文書で読む。

印のついた上の五項目を古文書で読む。今回は青色の文字

八代将軍徳川吉宗と享保の改革

八代将軍徳川吉宗と享保の改革

を楽しむ。

今回は『江戸時代の古文書を読む 享保の改革』から「八代将軍徳川吉宗と享保の改革」竹内誠、「享保の改革と江戸」竹内誠を読む。

江戸時代の吉宗における都市計画の中でも桜をはじめとした植樹における名称づくりなど、興味深い内容である。

また、江戸時代の風習や人々の暮らしの様子、制作に携わった方々の行動など、興味は尽きない。

中でも隅田川における桜の名所作りにおけるご苦労やほのぼのとした多くの話には和みを感じた。

人々が静かに花見し、或いは花見でどんちゃん騒ぎをし、楽しむ。

浮世絵には花見の様子を描いたものが残っているが、花見は芝居見物と同様、江戸の人々の心が浮き立っていたのであろう。

花見でどんちゃん騒ぎをする民衆。

かわらけでフィーバーする人々。

酔った勢いでかわらけを飛ばし、おのず力が入ったかわらけは、近くの畑の中にとび入る。

かわらけは素焼きのわっれて良いように作られた茶碗なので、田畑に入ったかけた茶碗はいつまでも固まりとなったま祭りの中で作物の邪魔をする。

農業に支障をきたすと農民は訴える。

そこで次に考え出されたのが、水に触れると溶けるというかわらけ。これなら、作物が育つ上で邪魔にはならない。

江戸時代は優れた技術が考えられていたと、多くの先生方がおっしゃっていたが、まさしくその一例である。

現代における我々のペットボトル問題は、解決の方向に向かえ様にと事を進められているという。

子供の頃にはタケカワや紙類で代用されていたものが、今は何につけてもタッパー。

それらは土に還らぬポリエチレンかプラスチックか塩化ビニルか何かである。

日々買い物をしながら、上の様にす前に戻らない皿やタッパーの多さに、違和感を感じているのは私だけか…

農民の邪魔にならぬ様、かわらけを土に返す。

江戸時代は上の様なことにさで気遣っていた時代であったのだと、感心した。

古文書とはこういった今まさに考えるべき内容も書かれていることに驚きを感じ、面白いものだなと思った。

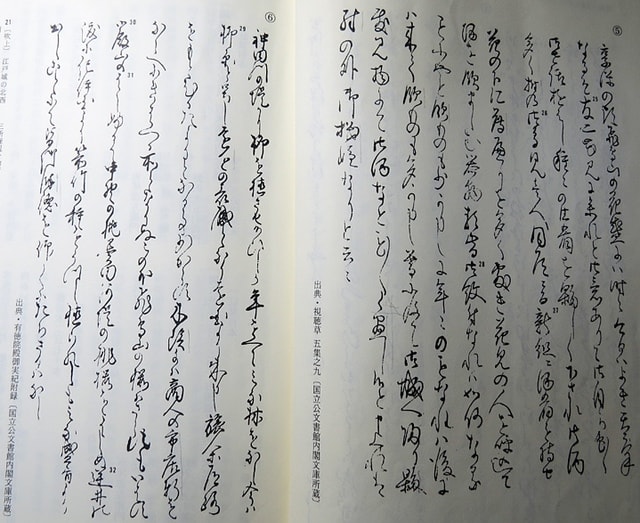

有徳院殿御実記付録(国会公文書内閣文庫所蔵)

有徳院殿御実記付録(国会公文書内閣文庫所蔵)

享保という時代 『江戸時代の古文書を読む 享保の改革』(徳川林政史研究所監修 東京出版社)を読むにあたって

『江戸時代の古文書を読む 享保の改革』から「八代将軍徳川吉宗と享保の改革」竹内誠、「享保の改革と江戸」竹内誠 農民の作物育成の邪魔もせず、民衆もかわらけで楽しませる。水に触れると溶けるというかわらけ。これなら、作物が育つ上で邪魔にはならない。